Дневник Рэймонда Петтибона. (Нек)романист слов

Фрагмент эссе писателя и куратора Сары Лерер-Гревер о роли текста в работах Рэймонда Петтибона.

…Практика Рэймонда Петтибона последовательно бессистемна, откровенно плюралистична и повсеместна, она представляет собой поток разнонаправленных течений и внезапных всплесков, и более или менее цельная композиция появляется лишь случайно и при достаточно широком «угле обзора», сродне тому, как это происходит и в природе. Отдельные рисунки объединяются в скопления и сообща обнаруживают новые формы коллективного поведения. Еще о природе: «Когда я развешиваю выставку, мне, как правило, важно расположить рисунки случайно, потому что такова природа моего творчества. Оно состоит из смычек и расхождений, в промежутках между которыми циркулирует смысл»1. По-все-местность способствует образованию связей, и логика инстинктивно и неутомимо цепляется за любой доступный контакт; добиться случайности, возможно, куда сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Рисунки множатся в процессе создания, сохранения, накопления заметок, общий объем которых вырастает до заоблачных высот. Как распавшиеся страницы дневника, зримо свидетельствующие о внезапном разрыве целого и обособлении его частей, ментальные обрывки заполняют листы бумаги, пол мастерской, стены галереи.

1.jpg)

Рэймонд Петтибон

Без названия (Оно учило, оно...)

2003

57,1 × 76,8 см

Перо, тушь, бумага

Предоставлено галереей David Zwirner, Нью-Йорк

Художника не заботит, если что-то уже было сказано. Он даже любит литературную уже-сказанность, во всяком случае лучшее в ней — возможность контакта, общности со всеми мыслящими homo sapiens прошлого. (Петтибон предпочитает умерших авторов ныне живущим.) Так много уже было сказано! Осознание колоссальных масштабов архива приходит быстро и нарастает стремительно; его размеры могут либо завести в тупик, вызвать ступор, либо освободить художника, позволив ему работать, рисовать, писать, не сдерживая себя. Я имею в виду, что оригинальность — это не то что не новая идея, а идея устаревшая. Риск избыточности не останавливает жизнь. Избыточность и есть жизнь. Меня, например, только подстегивает сознание собственной незначительности.

«Диалог с умершими, с другими авторами — вот что такое литература, и каждый, кто чувствует за собой какой-то багаж литературной истории, это понимает. Один из моих образцов — “Анатомия меланхолии” Роберта Бёртона, — представляет собой скорее произведение книгоиздания, чем оригинального письма. Вы знаете старую присказку “Хорошие писатели крадут, плохие — заимствуют”? Это разумеется само собой»2.

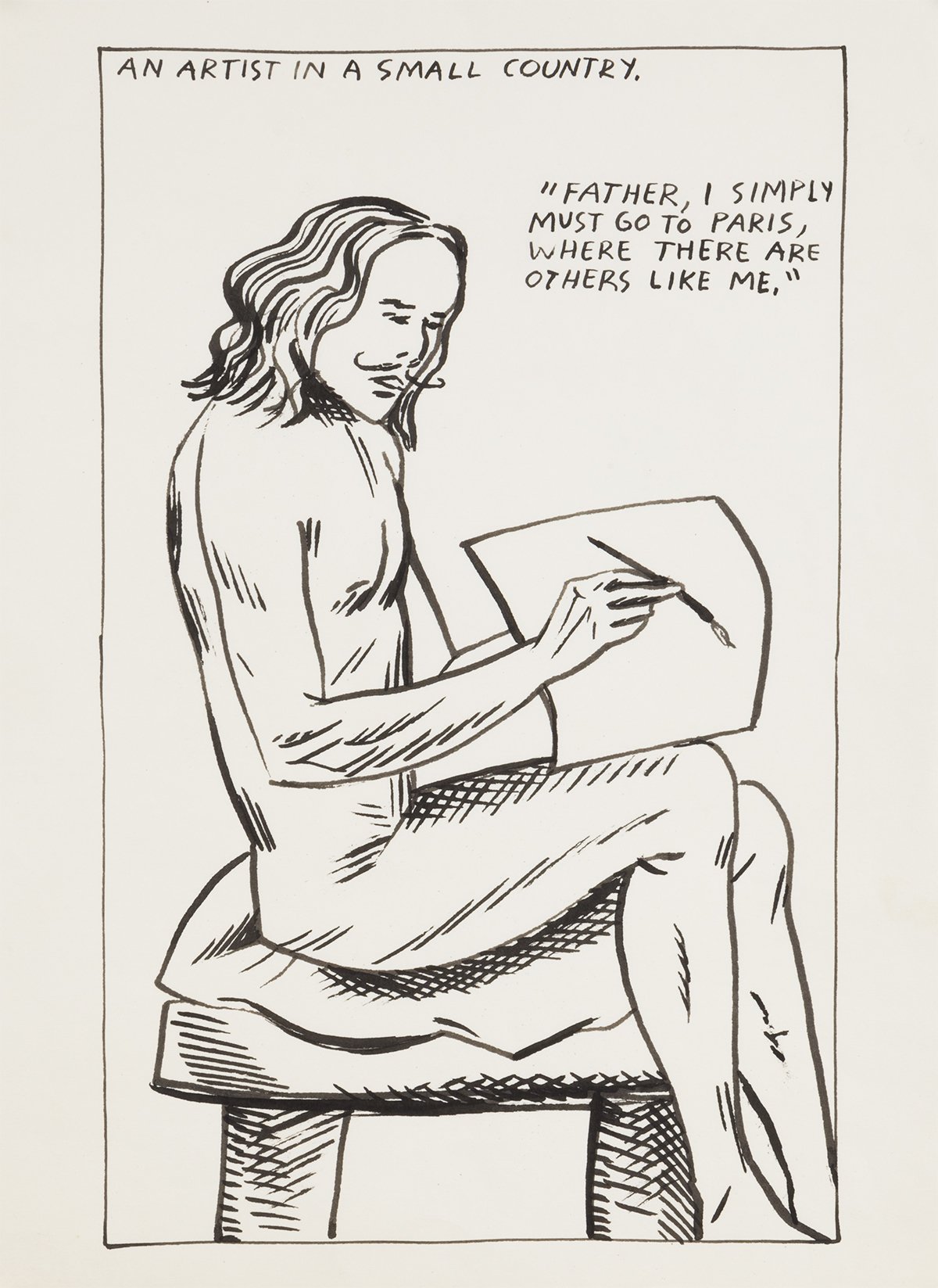

Рэймонд Петтибон

Без названия (Художник в...)

1986

35,6 × 27,9 см

Перо, тушь, бумага

Предоставлено галереей David Zwirner, Нью-Йорк

Практика постоянного и обходящегося без кавычек введения в собственный текст слов других авторов в виде точных или приблизительных цитат (Петтибон оценивает долю заимствований в своих текстах приблизительно в одну треть) служит многофункциональным инструментом, решающим сразу несколько задач. Она собирает разноголосый хор, связывая художника с группой избранных других — своего рода бестелесным сообществом. Она позволяет переписывать других авторов подобно тому, как певцы перепевают чужие песни, оживляя их стиль новой интерпретацией. Она превращает монолог в диалог, связывая рисунки с параллельными им практиками — созданием сценариев, съемкой фильмов. Наконец, она позволяет говорить устами других, рассеивая свою идентичность и расширяя ее за пределы физических границ тела.

Свои тексты Петтибон не только пишет, но и рисует, и раскрашивает. Чаще всего язык, как и изображение, раскрепощается в его руках. Письмо от руки выражает тембр, тон и высоту голоса; почерк или шрифт выражает личность и идентичность. Раскрепощенной выразительностью отличается и печатная продукция художника, создаваемая им с 2016 года. Она свидетельствует о чем-то другом, нежели «эффективность», стандарт документа в Word или профессионализм, о чем-то большем — допустим, о заботливости, о рисовании букв как формотворчестве, согласно пророческой фразе с рисунка 1989 года: «Я ПИШУ ЭТО СЛОВО ЗА СЛОВОМ, ЛЮБОВНО».

Иногда проскальзывает курсив, но чаще всего Петтибон рисует прямые прописные буквы тонким, но плотным штрихом. Эта сухая моновысотность стала частью его фирменного стиля, графической идентичности: «Для зрителя буквы — самый узнаваемый и очевидный признак моего искусства, вне зависимости от того, читает ли он составленный из них текст»3.

«Я теряюсь за своей работой, с которой уже сросся. Я размазан по ней слишком тонко»4. Расфокусированность, недостаток внимания, чувство, что ты «размазан слишком тонко», — определяемое так положение постепенно становится общекультурным, если не общевидовым, эпидемическим, грозящим пока-еще-не-известными последствиями — может быть, катастрофическими, а может быть, стимулирующими. Как сказала художница Фрэнсис Старк в беседе с Петтибоном, состоявшейся в 1997 году, «такое ощущение, что перед тобой открыто сразу множество книг, что ты узреешь нечто, м-м-м, вроде Бога! Не знаю, как описать это, могу только сказать, что как будто бы сразу все книги открыты, огромная куча вещей открылась одновременно».

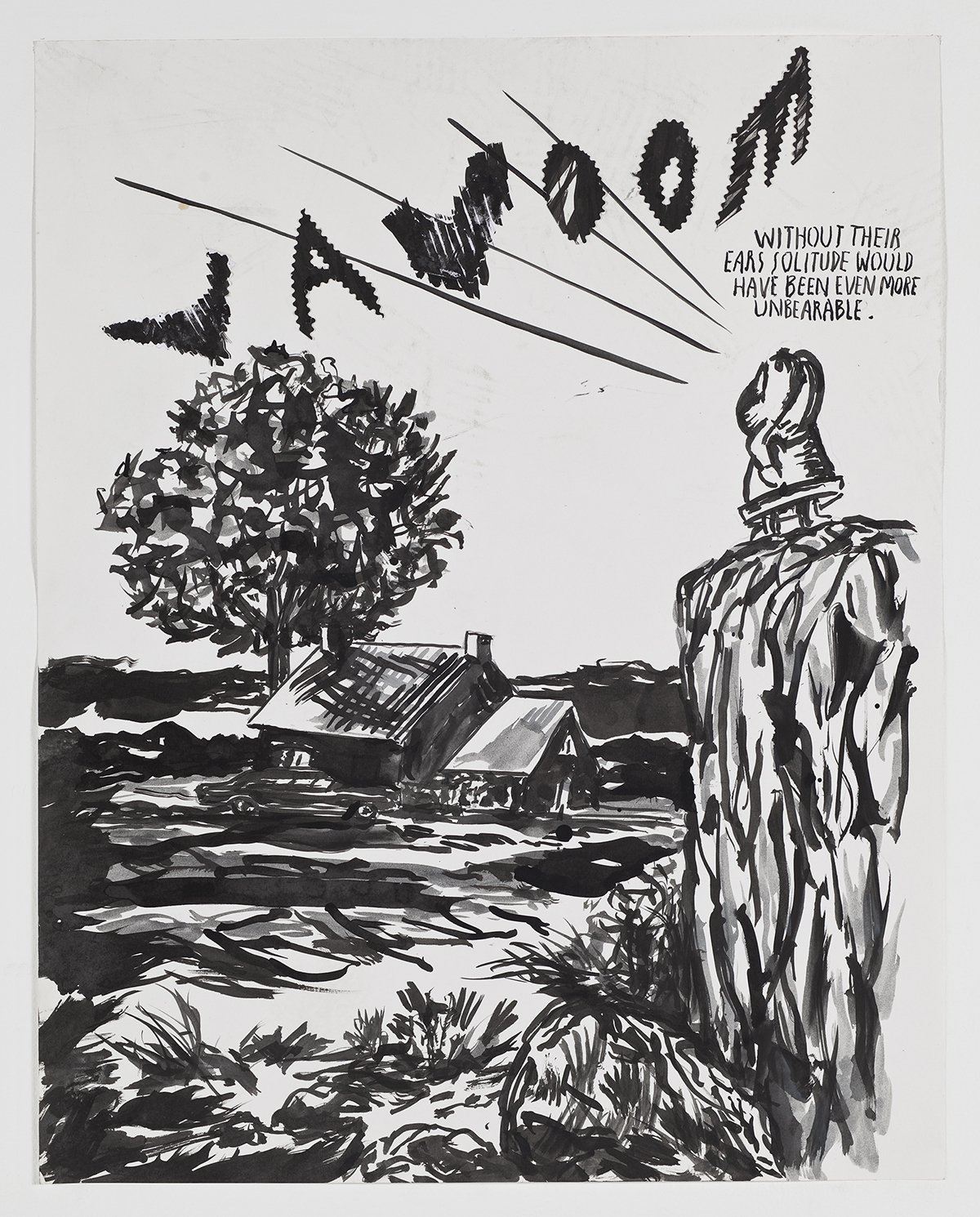

Рэймонд Петтибон

Без названия (Если бы не их уши...)

2010

61 × 48,3 см

Перо, тушь, гуашь, бумага

Предоставлено галереей David Zwirner, Нью-Йорк

Из всех метафорических «заместителей» Петтибона, от серфера до бейсболиста и от супергероя до пениса, я предпочитаю тех, которые придуманы им самим, а больше всего люблю маленького мальчика с огромной дырой в голове. Вавум говорит «Вавум». Он всегда говорит «Вавум». Он говорит только «Вавум». Только одно слово — зато какое! И он говорит «Вавум» лучше всех: «Это единственное слово, которое ему нужно. Оно как бы выполняет все его выразительные потребности, а в моих руках обычно становится очень литературным. Для меня в этом есть какая-то навязчивость, но поскольку это всего лишь одно слово, оно вызывает освобождающий эффект в том смысле, что вы можете прочитать в нем так много… Изыск, или штамп, или фигура речи; это слово — что угодно, все, что вы хотите»5. Слово и имя совпадают. Он — магический призыв: мантра и лозунг, заклинание и грубое утверждение.

Текстовые голоса со временем накапливаются. Время имеет значение: тон голоса меняется вместе с обстоятельствами, меняющимися день за днем, месяц за месяцем, минута за минутой. Дела идут то лучше, то хуже, войны продолжаются, власть переходит из рук в руки. Рисунки растут, слова собираются медленно, иногда многие годы: «Я вожусь со всем этим давным-давно, у меня в мастерской уйма неоконченных работ. Они не бывают окончены, лишь раз побывав на рисовальной доске. И когда я наконец подписываю одну из них на обороте, какую дату мне поставить: 2011 или 1989–2011?»6 Это затрудняет организацию рисунков по времени или хронологии, но мне по душе такая неопределенность. Мне нравится этот огромный разрыв между началом и окончанием произведения: он утверждает приоритет практики как процесса во времени над любой отдельной вещью. Мучительная страсть к полному окончанию всего лишь поддерживает верность жизни в чтении и рисовании, а каждый рисунок — просто веха на этом пути.

Настоящий текст был впервые опубликован в каталоге выставки Raymond Pettibon: A Pen of All Work, прошедшей в Новом музее, Нью-Йорк, в 2017 году. Этот каталог можно приобрести в книжном магазине Музея «Гараж».

Материал опубликован в Garage Gazette 2017.

1. Raymond Pettibon, interview by Grady Turner, “Raymond Pettibon,” BOMB, Fall 1999, 42.

2. Pettibon in Frances Stark, This Could Become a Gimick [sic] or an Honest Articulation of the Workings of the Mind, ed. João Ribas (Cambridge, MA: MIT List Visual Arts Center, 2010), 43.

3. Pettibon, interview by Kristine McKenna, Alack (for to no other pass my verses tend), by Raymond Pettibon, Kristine McKenna, and Ed Hamilton, edition of 20 (Venice, CA: Hamilton Press, 2009), 7.

4. Ibid, p. 6.

5. Pettibon in Ulrich Loock, “Interview with Raymond Pettibon,” Raymond Pettibon, ed. Ulrich Loock (Bern: Kunsthalle Bern, 1995), 28.

6. Pettibon, 2011 interview by Mike Kelley, in “By Way of Norman Greenbaum,” in Raymond Pettibon, ed. Ralph Rugoff (New York/Los Angeles: Rizzoli/Regen Projects, 2013).