— художница. Окончила Школу современного искусства «Свободные мастерские» при Московском музее современного искусства (2021) и Институт современного искусства Иосифа Бакштейна (2022). В 2025 году в Центре творческих индустрий «Фабрика» (Москва) состоялась ее персональная выставка «Циклы связей — Ре: действие». Участница независимой программы кураторской группы WHW — WHW Akademija (Загреб, Хорватия, 2022) — и резиденции Baltic Art Center (Готланд, Швеция, 2023, 2024). Также участвовала в программах «Друзья» и ColLab Центра художественного производства «Своды» (Дом культуры «ГЭС-2», Москва, 2022/2024). В 2024 году стала резиденткой программы Мастерских Музея «Гараж».

Авторская книжная подборка художницы Кристины Пашковой

Материал подготовили: Кристина Пашкова, Варвара Потураева

О ХУДОЖНИцЕ

ОПИСАНИЕ ПОДБОРКИ

Откликнувшись на приглашение библиотеки Музея «Гараж», я обратилась к темам, которые повлияли на формирование моего художественного языка. В своей практике я исследую связь ручного труда и современных технологий, уделяя большое внимание коллективному сотворчеству и феминистской оптике. Меня интересует, как личное и политическое, телесное и алгоритмическое, прошлое и настоящее могут быть переплетены в художественном высказывании, и структура подборки отражает эти направления. К. П.

ОТПРАВНАЯ ТОЧКА

Маттео Пасквинелли «Измерять и навязывать: социальная история искусственного интеллекта»

Книга итальянского философа Маттео Пасквинелли, изданная на русском языке в 2023 году, стала отправной точкой для создания инсталляции «Глаз мастерицы», состоящей из жаккардовых полотен, видеопроекций, звукового ландшафта и визуальной поэзии и посвященной связи ткачества с историей вычислительных технологий. Название проекта обыгрывает оригинальное название книги (Eye of the Master).

Прежде чем приступить к размышлению об искусственном интеллекте (ИИ), итальянский философ Маттео Пасквинелли задается вопросом: откуда берется алгоритм? Автор выводит алгоритмы из сферы чистой математики в социокультурное поле, показывая, что истоки алгоритма лежат в труде. В этом радикальность его позиции: любой труд интеллектуален, любой труд алгоритмичен. Чем труд менее репрезентативен, тем он сложнее. При этом Пасквинелли дает необычный взгляд на ИИ: он рассматривает его не как нечто, спущенное корпорациями, а как явление, пришедшее «из народа» и по сути ему принадлежащее.

ХУДОЖНИКИ

В своих работах я обращаюсь к ремесленным и телесным практикам, рассматриваю их как форму знания и способ сопротивления. В этом контексте особенно значимы художники и художницы, которые своим творчеством открыли для меня способы говорить о сложных и чувствительных темах — через материальность, личную историю и работу с коллективной памятью.

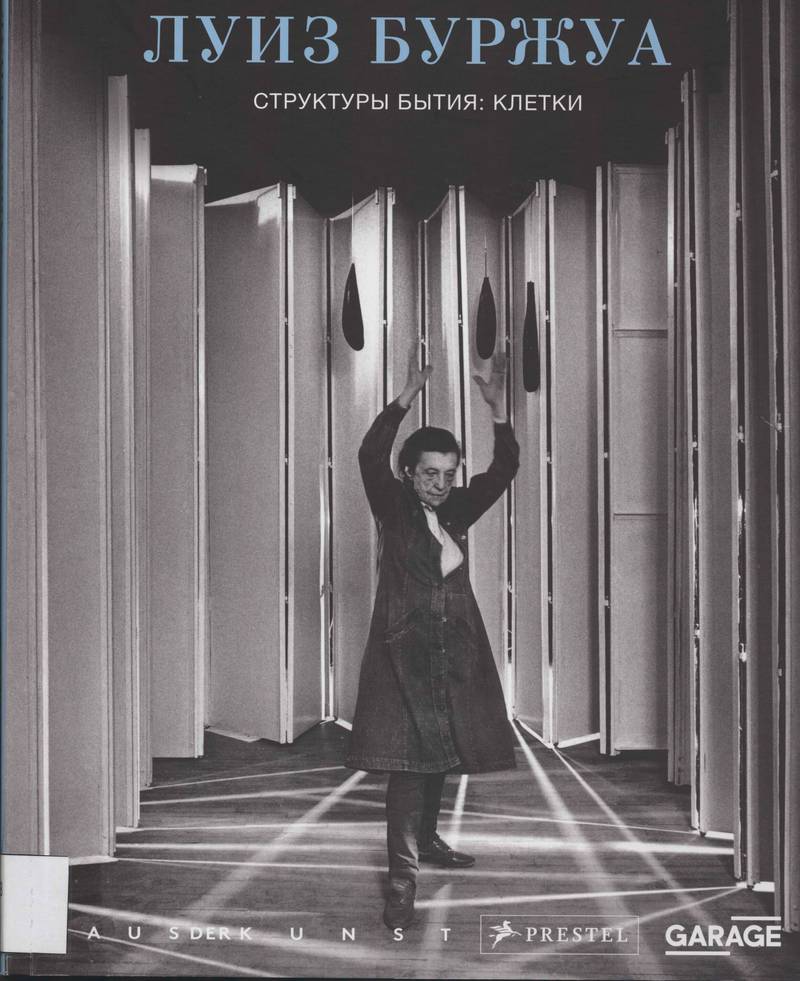

Выставка «Луиз Буржуа. Структуры бытия: клетки» стала для меня первым глубоким визуальным опытом. Проект испанской художницы Доры Гарсии позволил по-новому взглянуть на печаль как на политическое чувство. Книга российского художника Таира Костромина показала, что глубина, свойственная его восприятию мира, в сочетании с тонким чувством цвета могут создать выразительный визуальный язык.

«Луиз Буржуа. Структуры бытия: клетки»

Каталог единственной московской выставки франко-американской художницы Луиз Буржуа, показанной в Музее «Гараж» в 2015–2016 годах, который был посвящен ее многолетней серии «Клетки» (Cages / Cells) — разномасштабным инсталляциям, в которых Буржуа исследовала границы между личным и публичным, телесным и архитектурным, памятью и способами ее материального выражения.

Проект был подготовлен Домом искусства в Мюнхене, где состоялся премьерный показ выставки, а после Москвы ее можно было увидеть в Испании (Музей Гуггенхайма в Бильбао) и Дании (Музей современного искусства «Луизиана»). В российском контексте инсталляции Буржуа обретают особое звучание: они дают пример того, как можно выражать индивидуальную травму, избегая нарратива.

Каталог, также собранный командой Дома искусства, включает в себя эссе Барта де Баре, Ульриха Вильмза, Джерри Горового, Линн Кук, Жульен Лорц, Гризельды Поллок, Дионеи Рошей-Ватт, Нэнси Спектор и Кейт Фаул (от психоаналитической интерпретации до исследования архитектурного масштаба и концептуального наследия минимализма), а также интервью с Буржуа, где она рассказывает о роли тела, памяти и бессознательного в своей практике.

Эта выставка демонстрирует способы осмысления и формализации внутреннего опыта через пространство и материальные формы. Особое внимание привлекает идея памяти как структуры, которую можно буквально сплести, построить, организовать из фрагментов личного и коллективного опыта.

Dora Garcia. If I Could Wish for Something

Проект испанской художницы Доры Гарсии If I Could Wish for Something (2021) вырос из ее интереса к феминистской истории и истории революционных движений. Обращение к мексиканскому контексту стало продолжением художественных и исследовательских маршрутов, связанных с наследием Александры Коллонтай, которая в 1920-е годы была послом СССР в Мексике. В 2020 году это совпало с волной протестов в стране, вызванной чередой жестоких убийств женщин. Именно эти события стали отправной точкой для проекта. Гарсия, находясь в Испании во время пандемии, дистанционно координировала съемку: операторы документировали протесты в Мехико. На основе этих видеоматериалов был создан документальный фильм, сочетающий хронику протестов с уличными съемками и музыкой. Параллельно Гарсия подготовила сборник, в который вошли тексты исследователей, художников и активистов, а также визуальные эссе — архивные фотографии, изображения протестов, художественные интерпретации коллективной печали и борьбы. Вместе с фильмом он образует многослойное высказывание о политическом измерении скорби и трансформации личного опыта в коллективное сопротивление.

Ключевым понятием проекта стало чувство скорби — не как индивидуальной утраты, а как коллективного эмоционального состояния, связывающего поколения женщин, разочарованных невыполненными обещаниями множества революционных движений — от Мексиканской революции (1910–1920) до современных феминистских движений. Скорбь в этом контексте становится не реакцией, а формой действия, языком солидарности и политическим ресурсом, способным сплотить сообщество. Эта идея созвучна размышлениям американской исследовательницы Джудит Батлер о единстве через уязвимость и совместное переживание потерь.

Таир Костромин «Так же по-другому. Что хочет вам рассказать человек с аутизмом»

Иллюстрированное издание российского художника Таира Костромина рассказывает о его жизни и о его восприятии мира как человека с расстройством аутистического спектра (РАС).

Это не только художественное высказывание, но и практическое руководство: отдельные части текста специально выделены как рекомендации по взаимодействию с аутичными людьми в ситуациях стресса или сенсорной перегрузки. Сочетание личного рассказа и прикладных советов создает повествование, в котором индивидуальный опыт становится основой для формирования пространства сопричастности и выстраивания социально значимого взаимодействия.

Важным элементом книги становится визуальный язык. Иллюстрации Костромина — это насыщенные, контрастные, подчас тревожно сочетаемые цвета, которые не столько изображают, сколько передают чувственное восприятие среды. Его особое цветоощущение позволяет не просто визуализировать эмоциональное состояние, но и предложить иной способ взгляда — «видение Другого». Этот художественный прием создает возможность считывания мира через сенсорную чувствительность.

ИСКУССТВО В ПЕРЕЛОМНЫЕ МОМЕНТЫ

Искусство в периоды общественных трансформаций не только фиксирует перемены, но и формирует способы их осмысления. В этот раздел подборки вошли книги, показывающие, как художники и кураторы работают с болевыми точками общества и создают новые формы коллективных художественных практик, таких как художественное и педагогическое взаимодействия, где искусство выступает в роли инструмента критического мышления и коллективного действия. Многие эти книги повлияли и на мое творчество.

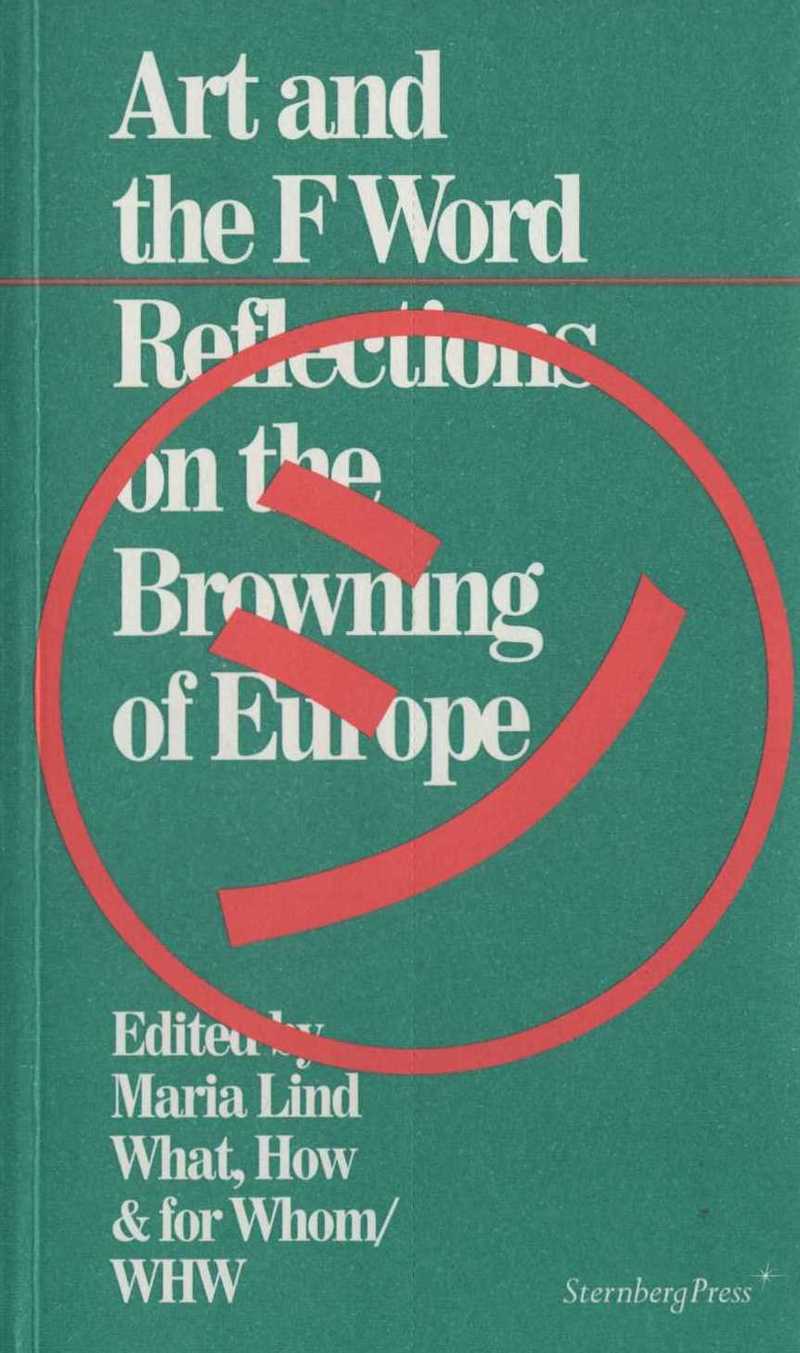

Так, кураторский коллектив WHW, работая в постсоциалистическом контексте Балкан, сформировал подход, где искусство становится инструментом социального анализа и критики, а куратор Мария Линд во всех проектах демонстрирует, как художественные практики могут быть активной частью общественного обсуждения, открывая пространство для переосмысления политических и социальных структур.

Artistic Ecologies: new compasses and tools

Edited by Pablo Martinez, Emily Pethick, What, How & for Whom / WHW

Сборник текстов и визуальных эссе, исследующих, как современные художники и институции разрабатывают альтернативные формы коллективного обучения и совместного производства знания в условиях социальных и политических изменений. Среди редакторов сборника — кураторский коллектив What, How & for Whom / WHW (Ивет Курлин, Ана Девич, Наташа Илич и Сабина Саболович) и кураторы Пабло Мартинес и Эмили Петик. WHW известны своей работой с социально острыми темами и инициативами в области неформального образования: среди них — независимая программа WHW Akademija, нацеленная на поиск новых способов коллективного исследования художественных, политических и культурных процессов.

Книга фокусируется на художественных инициативах, где практики вовлеченной педагогики, ориентированной на коллективное участие и соавторство, становятся частью более широкого процесса переосмысления роли искусства в обществе. Здесь обсуждаются как конкретные образовательные проекты, так и более широкие методологические подходы к созданию «экологий знания», выходящих за рамки традиционных академических структур. Например, образовательный проект Tree Schools (Слеме, Хорватия, 2021) предполагает горизонтальное общение учителей и учащихся на открытом воздухе на темы, связанные с местной культурной, историей и современными политическими вопросами.

В сборнике подчеркивается не передача «истинного» знания, а совместное исследование культурных и социальных проектов, эксперимент и диалог — процесс, в котором вопросы, идеи и опыт становятся равноценными элементами коллективного мышления. Это отличается от репродуктивных моделей обучения и связано с необходимостью постоянной критической переоценки условий производства знания в художественной среде. Несмотря на то, что эффективность этих методик недостаточно подтверждена академическими исследованиями, они предлагают мощные инструменты критического мышления, расширяющие представление о возможностях художественного образования.

Art and the F Word: Reflections on the Browning Europe

Edited by Maria Lind и WHW

Сборник эссе, документирующий художественные и кураторские практики, возникшие в рамках проекта Beginning as Well as We Can (How Do We Talk about Fascism), организованного кураторским коллективом WHW в Кунстхалле Тенсты (Мальмё, Швеция) и Кунстферайном Граца (Австрия) в 2012–2014 годах. Книга пытается ответить на вопрос, как художественные практики могут откликаться на рост националистических настроений в Европе и предлагает стратегии сопротивления, формирующие альтернативные образы будущего. Но несмотря на то, что такие инициативы не всегда могут повлиять на глобальные политические тенденции, они важны в контексте критического анализа текущих общественных процессов.

В сборник вошли тексты критиков, кураторов и художников, в которых рассматриваются художественное и институциональное производство, подрывающее укоренившиеся культурные мифы, в частности идеализированные образы национальной идентичности и исторического наследия. Авторы предлагают отказаться от ностальгического взгляда на прошлое и сосредоточиться на необходимости активных действий в виде коллективных художественных и кураторских инициатив, направленных на разоблачение и переосмысление националистических нарративов, а также на создание инклюзивных и критически ориентированных платформ для общественного диалога.

Эта книга представляется важной благодаря своему подходу к истории как к открытому и продолжающемуся процессу, в котором художественные практики играют роль не документации, а инструмента для анализа и действия. Идеи, связанные с переосмыслением идентичности, борьбой за разнообразие и инклюзивность, с поиском новых языков коллективного художественного высказывания, близки актуальным темам в современной художественной практике. В частности, интерес к коллективному труду и памяти как фундаменту для создания визуальных высказываний является одной из основ художественных исследований, где индивидуальный опыт вплетен в более широкий общественный контекст.

ПРО ЖЕНЩИН

Заключительная часть посвящена женщинам — героиням борьбы за свои права и их образам в истории искусства. В выбранных мною книгах оживают судьбы героинь общественной жизни и предлагается новый взгляд на женский опыт и путь в обществе и культуре.

Книги о 1920–1930-х годах прошлого века всегда будоражат воображение: кажется, во время социальных и политических потрясений того периода пробивался свет, которого так не хватает сегодня. Эти издания словно передают привет из эпохи русской революционерки и первой в мире женщины-посла Александры Коллонтай нашему времени, напоминая о неразрывной связи личного и политического.

Red Love: A Reader on Alexandra Kollontai

Эта книга — результат работы большого международного авторского коллектива, переосмысляющего наследие советского государственного деятеля Александры Коллонтай в контексте современного капиталистического общества. Интерес к Коллонтай объясняется тем, что она одной из первых предложила рассматривать любовь и личные отношения как политическую категорию, тесно связанную с социальной справедливостью и структурой общества.

Художники, эссеисты, философы и исследователи обращаются к идеям Коллонтай, чтобы сформулировать новое понимание любви в современных реалиях. Авторы исходят из того, что любовь исторически и материально обусловлена, а ее политические последствия лежат в основе любого общества. Иными словами, любовь — это не только личное чувство, но и политическое явление. Эволюция сексуальности, гендерные исследования и развитие репродуктивных технологий подтверждают эту неразрывную связь. В издание вошли тексты, исследующие эти темы с разных перспектив, в частности статьи философов Аллы Митрофановой «Феминизм — это наша национальная идея», «Манифест полиандрии» Оксаны Тимофеевой, пьеса шведской писательницы Агнеты Плейель «Коллонтай».

Книга стала частью многосоставного проекта испанской художницы Доры Гарсии, включавшего в себя фильм Red Love (2018) и серию выставок, посвященных политике чувств, телесной автономии и феминистской солидарности. Через призму отношений и эмоционального взаимодействия проект предлагает взглянуть на возможности пересмотра укорененных социальных норм и на формирование альтернативных форм коллективного существования — тем, которые лежат и в основе современных художественных практик, исследующих пересечения между личным и политическим, телесным и социальным.

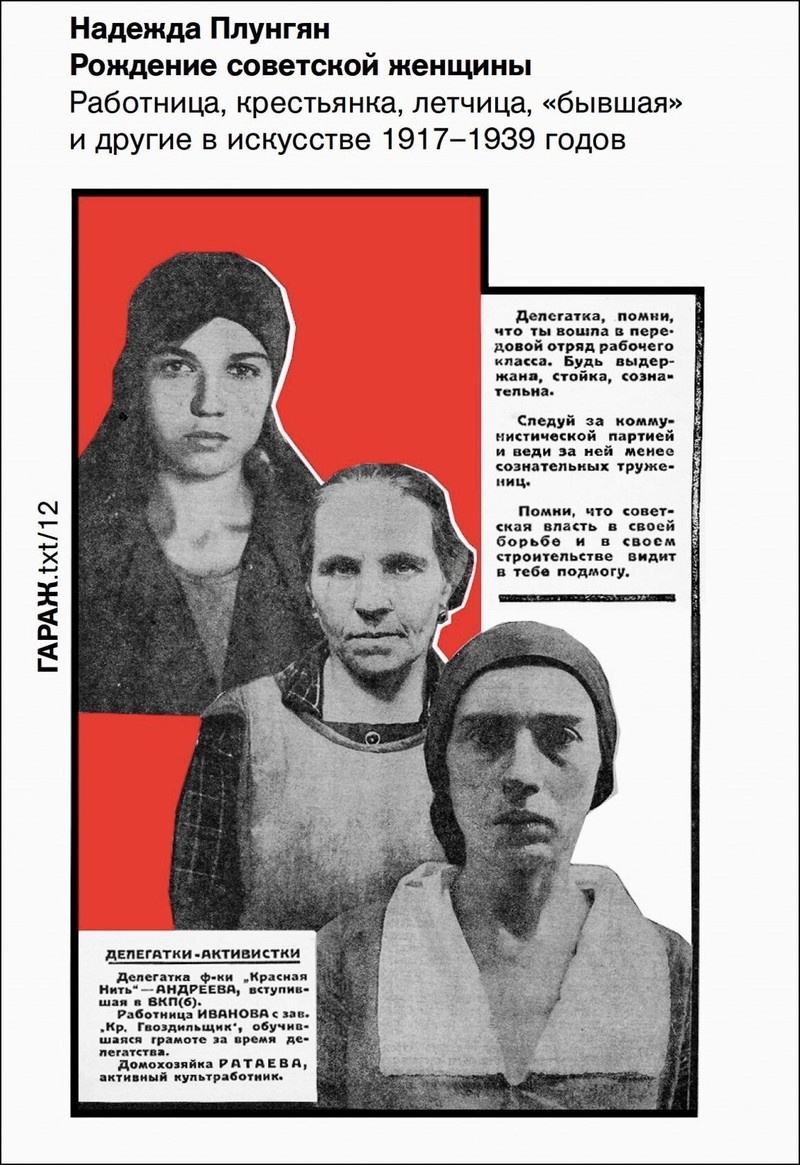

Надежда Плунгян «Рождение советской женщины. Работница, крестьянка, летчица, “бывшая” и другие в искусстве 1917–1939 годов»

Масштабное исследование Надежды Плунгян, получившее продолжение на выставке «Москвичка» (Музей Москвы, 2024), предлагает глубокий анализ визуального конструирования женских образов в раннесоветском искусстве. Автор прослеживает, как в условиях идеологической трансформации и социальной инженерии формировались новые представления о роли женщины — от производственного тела до символа прогресса и освобождения. Особое внимание уделяется тому, как в художественном языке этого времени взаимодействуют утопические и нормативные модели: образы ткачих, текстильщиц и летчиц становятся метафорами коллективного движения в будущее, а также точками напряжения между государственной риторикой и реальными телесными практиками.

Исследование освещает не только иконографию периода, но и методы, с помощью которых искусство принимало участие в формировании гендерной политики. Эта перспектива позволяет по-новому взглянуть на отношения между репрезентацией и идеологией — и делает книгу значимым ориентиром для тех, кто работает с вопросами идентичности, памяти и телесности в современном контексте.

Ульрика Кнутсон «Женщины на грани большого прорыва»

В книге журналистки Ульрики Кнутсон рассказывается о женщинах — писательницах, журналистках, общественных деятельницах, преподавательницах, — которые повлияли на расширение прав женщин в Швеции. Среди героинь исследования есть и наша соотечественница Александра Коллонтай, первая в мире женщина-посол, которая в 1930-е годы представляла Советский Союз в Швеции. Особое внимание Кнутсон уделяет Женской гражданской школе в Фогельстаде — инициативе столетней давности, позволявшей любой шведке на несколько недель погрузиться в изучение истории, философии и права. Программа школы также включала в себя занятия гимнастикой, хоровое пение и уроки ораторского искусства. Кроме того, слушательницы участвовали в ролевой игре в вымышленном городе Комтемотта, примеряя на себя различные гражданские роли — от мэра и чиновницы до сапожника.