Каким было японское кино в советском кинопрокате

1 / 10

«Голый остров»

На небольшом острове простая крестьянская семья обрабатывает землю в отсутствие пресной воды. Размеренный ритм камерной, без диалогов, драмы задают строгие пейзажи и тяжелая трудовая рутина, требующая упорства и терпения. «Голый остров» стал первой японской лентой, получившей Большой приз ММКФ в 1961 году, а Канэто Синдо — лицом японского кинематографа до прихода Акиры Куросавы. История показа работ режиссера в СССР будет очень долгой, а его фильмы будут получать главные призы и на следующих фестивалях, включая ММКФ 1999 года.

Кадр из фильма «Голый остров». 1960. Режиссер Канэто Синдо

«10 000 мальчиков»

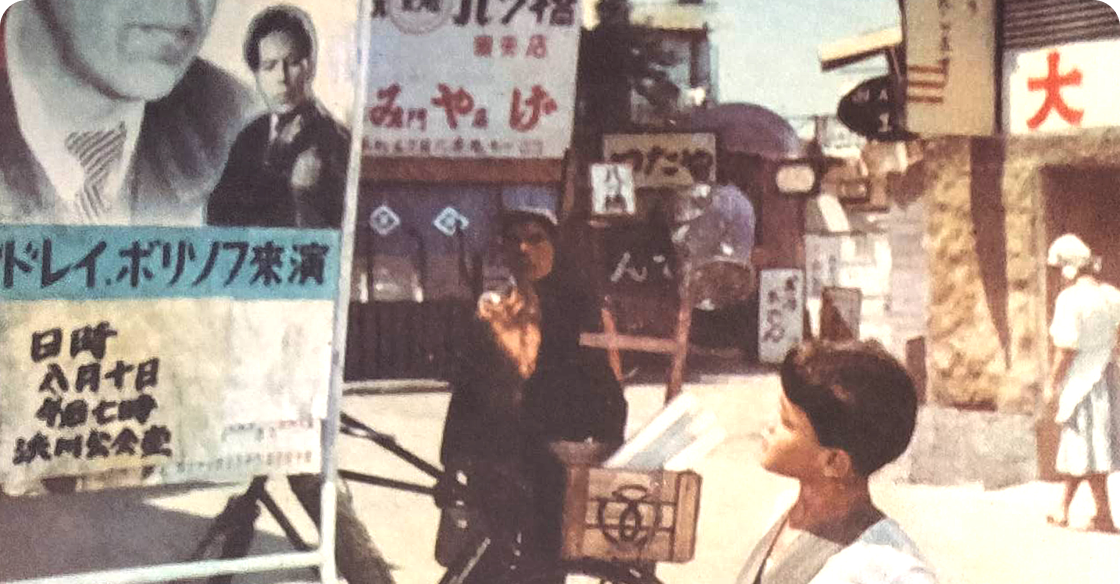

Снятый по сценарию Агнии Барто фильм рассказывает историю японского мальчика Таро, мечтавшего завести дружбу с советскими детьми. Таро получает 10 000 писем, на которые нужно ответить, только как и где найти деньги на отправку всех сообщений? Картина не только демонстрировала советский взгляд на японскую действительность, которую авторы фильма пытались воссоздать отечественными средствами, но и талант Ёсико Окады, японской актрисы и режиссера, прошедшей через советские лагеря и начавшей жизнь заново в новой для себя стране.

Кадр из фильма «10 000 мальчиков». 1962. Режиссеры Борис Бунеев и Ёсико Окада

«Испорченная девчонка»

Непонимание в семье, проблемы со школой, долги — весь этот ворох проблем ложится на плечи юной Вакаэ, вынужденной бросить учебу ради работы в ночном баре. Помочь Вакаэ вызывается друг детства Сабуро, но ведь помощь еще нужно научиться принимать. Подростковая драма, обнаруживающая социальную несправедливость и лицемерие, запомнилась зрителям эпизодом с горящим курятником — на первых показах во время ММКФ картина вызвала бурное обсуждение. Тема поиска лучшей жизни в заданных обстоятельствах была знакома и советскому зрителю, поэтому про фильм так много говорилось и писалось.

Кадр из фильма «Испорченная девчонка». 1963. Режиссер Кирио Ураяма

«Сезон любви»

Полюбишь ли ты меня и завтра? Сомнения и переживания влюбленных, романтика встреч и разлук — легкая музыкальная мелодрама о любовном треугольнике стала хитом советского кинопроката. В фильме появляются участники популярной группы «Пинкира», исполняющие собственные песни — так японская эстрада полюбилась массовому советскому зрителю.

Кадр из фильма «Сезон любви». 1969. Режиссер Умэцугу Иноуэ

«Гибель Японии»

Фильмы-катастрофы были знакомы советскому зрителю, но именно Япония задавала тон в этом жанре, во многом благодаря качественным спецэффектам. К работе над этой фантастической катастрофой привлекли ученых — от океанологов до вулканологов, что придало сюжету правдоподобность: из-за тектонических разломов в земной коре острова неминуемо должны оказаться затопленными. «Гибель Японии», оставшаяся единственным представителем жанра в советском кинопрокате, привлекла в кинотеатры толпы зрителей, критики же пытались разглядеть в фильме предупреждение всему человечеству и призывы к гуманизму.

Кадр из фильма «Гибель Японии». 1973. Режиссер Сиро Моритани

«Легенда о динозавре»

Годзиллу советский зритель знал только понаслышке, а вот повстречаться с другими гадами из недр земли ему удалось в 1979 году. «Легенда о динозавре» — единственный кайдзю-фильм, то есть фильм, населенный огромными монстрами, добравшийся до советских экранов. Несмотря на повальную критику жанра за пропаганду милитаризма, фильм снискал популярность у зрителя: за подводными и летающими ящерами, нарушившими покой небольшой японской деревни, следили почти 49 миллионов человек.

Кадр из фильма «Легенда о динозавре». 1977. Режиссер Дзюндзи Курата

«Желтый платочек счастья»

Судьбы троих неудачливых героев-маргиналов, одного из которых играет блистательный Кэн Такакура, переплетаются в дорожном приключении, которое становится попыткой найти шанс на новую жизнь. «Желтый платочек счастья» — очень теплое и дающее надежду роуд-муви, первоисточником которого стала проза американского журналиста Пита Хэмилла. Кинолента и сегодня остается современной, во многом благодаря операторской работе Тэцуо Такабы.

Кадр из фильма «Желтый платочек счастья». 1977. Режиссер Ёдзи Ямада

«Легенда о Нараяме»

Историческая драма Сёхэя Имамуры — вольная экранизация рассказов Ситиро Фукудзавы — повествует о жестоких обычаях забытой японской деревни. Ради выживания ее жители готовы идти на жертвы, обретающие форму ритуалов. Один из таких обрядов требует, чтобы дети сопровождали на вершину горы Нараяма собственных родителей — как только тем исполнялось 70 лет, они должны были добровольно принять смерть. Натурализм картины шокировал советских зрителей, но, несмотря на протестные письма в журнал «Советский экран», фильм не был снят с проката. Следующим шагом станет уже открытие запрещенного цензурой кино и новые имена второй половины 1990-х.

Кадр из фильма «Легенда о Нараяме». 1983. Режиссер Сёхэй Имамура

«Шаг»

Сюжет второго советско-японского проекта Александра Митты восходит к эпидемии детского полиомиелита, охватившей Японию в конце 1950-х. Потерявшая сына японка пытается провезти через границу эффективную советскую вакцину, но сталкивается с бюрократическими препятствиями со стороны обеих стран. Главные роли исполнили Леонид Филатов и любимая японская актриса Митты, Комаки Курихара. «Шаг» можно считать последним эпизодом истории совместной копродукции в кино между СССР и Японией.

Кадр из фильма «Шаг». 1988. Режиссер Александр Митта

«109-й идет без остановки»

Напряженный триллер с элементами экшена добрался до советских экранов со значительным опозданием — конкурировать пришлось уже с американскими боевиками. Задержка в прокате не могла не повлиять на зрительское восприятие фильма: социальная критика, связанная с конфликтом незащищенных групп населения и государственной машины, отошла на второй план. Интерес публики был прикован к действию — к несущемуся на огромной скорости поезду, заминированному террористами.

Кадр из фильма «109-й идет без остановки». 1975. Режиссер Дзюнъя Сато

1 / 10