В предложенной подборке представлены англо- и русскоязычные источники. Их изучение и сравнение может стать подспорьем для русскоязычного читателя в понимании и анализе особенностей российского контекста воспроизводства инклюзивных практик.

Обзор изданий об инклюзивных практиках

Материал подготовила Мария Щекочихина — методист отдела просветительских и инклюзивных проектов Музея «Гараж»

A Cultural History of Disability. Volumes 1–6. 2022

Шеститомный сборник статей на тему о социальных исследованиях инвалидности. Каждый том соответствует определенной исторической эпохе и строится по единому плану: каждая глава — это статья, в которой рассматривается, каким образом та или иная форма инвалидности (например, слепота или глухота) была представлена в социальном и культурном контексте.

Главные редакторы серии Дэвид Болт и Роберт Макруэр отмечают, что большое влияние на нее оказала работа французского историка Анри-Жака Стикера «История инвалидности» (A History of Disability, 1982). В свою очередь, его исследование можно обнаружить методологические заимствования у представителей школы «Анналов» — интеллектуальной традиции исторической науки, возникшей вокруг журнала «Анналы экономической и социальной истории» (первый номер вышел в 1929 году) во Франции. Как и «анналистов», Стикера интересует, каким образом и на основе какого культурного фундамента формируются те или иные нормы повседневного мышления. В частности, в «Истории инвалидности» Стикер анализирует укорененное в европейском обществе недоверие к различиям и разнообразию. Здесь также следует отметить, что Стикер на страницах своего исследования не раз упоминает философа Мишеля Фуко, порой полемизируя с ним, но соглашаясь в том, что инвалидность является социальным и культурным конструктом.

Имея в виду вышеупомянутые подходы и методологии, авторы шеститомника предлагают рассматривать инвалидность не как данный в реальности феномен, но как часть действительности на пересечении разнопорядковых повседневных, научных, культурных, социальных практик, включая практики языковые. Таким образом, подчеркивают главные редакторы, A Cultural History of Disability — это, строго говоря, не единая история инвалидности с понятной логикой развития, но множество историй, знакомство с которыми позволяет не только приблизиться к пониманию инвалидности как части системы социальных конструктов, но и использовать инвалидность в качестве инструмента анализа социальных и культурных контекстов.

Understanding and Implementing Inclusion in Museums. 2018

Книга американской исследовательницы Лоры-Эдит Коулмен — первая объемная работа, посвященная пониманию инклюзии в музейной среде. Она описывает несколько концепций инклюзии, которые, по ее мнению, составляют теоретическое основание для инклюзивных программ и проектов в американских музеях. Коулмен отмечает, что понятие инклюзии в США тесно связано с концепцией разнообразия, которая, в свою очередь, была сформулирована в качестве реакции на проблемы расизма и социального неравенства.

Несмотря на непереносимость некоторых теоретических моделей в российский контекст, книга Коулмен ценна и как пример аналитического исследования музейных практик, и с точки зрения представленного в книге инструментария для внедрения инклюзивных подходов и оценки инклюзивности музея. Интересным примером такого инструментария может служить руководство инклюзивной коммуникации с семейной аудиторией Маргарет Миддлтон, американского экспозиционного дизайнера и музейного консультанта. Руководство предлагает избегать таких слов, как «отец», «мать», «сын», «дочь», так как взрослый и ребенок, которые приходят в музей, могут находиться в разных отношениях (дяди и тети, племянники и племянницы, дедушки и бабушки, внуки и внучки и так далее; более того, взрослый, который привел ребенка в музей, может быть няней или просто сопровождающим по просьбе родителей ребенка). Для того чтобы не ставить в неловкое положение посетителей, руководство предлагает использовать более универсальные понятия, такие как «взрослые», «сопровождающие», «дети».

Maria Cristina Galmarini Kabala. Ambassadors of Social Progress: A History of International Blind Activism in the Cold War. 2024

Мария Кристина Гальмарини-Кабала — американская исследовательница, специализирующаяся на российской и постсоветской истории, в частности, на сталинизме и холодной войне, а также на истории инвалидности.

В Ambassadors of Social Progress она описывает и анализирует роль незрячих активистов из Советского Союза и Восточной Европы в развитии международного движения за права людей с инвалидностью и последовательно реконструирует устройство ВОС (Всероссийского общества слепых) в Советском Союзе и BSV (Blinden- und Sehschwachen-Verband) в Восточной Германии. Итогом ее размышлений становится альтернативная модель понимания инвалидности — «социалистическая». Таким образом, книга Гальмарини-Кабала расширяет представление о социальной истории инвалидности, которая по большому счету сводится к напряжению между медицинской и социальной моделями понимания инвалидности. Автор показывает, что эта история устроена куда более сложным образом, нежели об этом принято говорить.

Помимо прочего, книга содержит ценные сведения о жизни людей с инвалидностью в Советском Союзе, дополняя тем самым базу немногочисленных источников для дальнейших исследований в области социальной истории инвалидности советского периода.

Общее целое. 2020

Сборник текстов, который подводит итоги проекта, организованного Фондом V–A–C и Музейно-выставочным объединением «Манеж» и проходившего в Музее Вадима Сидура в 2016 году. Проект включал в себя выставку, перформансы, кинопоказ и дискуссию, целью которых было сформировать теоретическую базу для осмысления художественных практик, направленных на исследование инвалидности.

В первой части книги опубликованы тексты, актуализирующие наследие советской дефектологии. Советские и российские ученые Ольга Скороходова и Александр Суворов, чьи тексты представлены в сборнике, являются ключевыми фигурами в истории образования людей с инвалидностью в советской и современной России. Оба были слепоглухими и оба занимались теорией и практикой воспитания и обучения слепоглухих детей.

Во второй части представлены переводы текстов, которые занимают важнейшее место в корпусе исследований инвалидности и, в частности, связаны с критикой окуляроцентричности искусства. Это эссе американской писательницы Джорджины Клиге «Слепота и визуальная культура. Рассказ очевидца» и размышления американского исследователя Леннарда Дж. Дэвиса о категории «нормального» в статьях «Конструируя нормальность» и «Конец нормального».

Соседство текстов, раскрывающих особенности советской тифлосурдопедагогики, и переводов Клиге и Дэвиса позволяет расширить представления о предпосылках современных инклюзивных практик в образовании и культуре в России.

Мультисенсорный музей: междисциплинарный взгляд на осязание, звук, запах, память и пространство. 2022

Сборник статей, посвященных исследованию мультимодального восприятия музея. Авторы — международные антропологи, социологи, культурологи, педагоги, психологи, нейробиологи, дизайнеры и архитекторы — предлагают междисциплинарный взгляд на посетительский опыт, подчеркивая его формирование на основе визуальных, тактильных, слуховых, пространственных, обонятельных и вкусовых ощущений.

«Мультисенсорный музей» предлагает большое количество практических материалов, которые можно использовать в реализации собственных инклюзивных проектов. Отдельного внимания заслуживают размышления над вопросами доступности музейной экспозиции для людей с разными формами инвалидности.

Образовательный разворот. Кто еще производит знания в культуре?. 2021

Этот сборник предлагает критический взгляд на институциональное устройство после «образовательного поворота». В центре внимания — напряжение между куратором как фигурой, обладающей эксклюзивным доступом к производству смыслов в культуре, и многочисленными работниками и работницами образовательных отделов, чья деятельность, несмотря на заявленный с конца 1990-х курс на демократизацию знания в культуре, как правило, все еще сводится к «обслуживанию» кураторской идеи.

«Образовательный разворот» дает обширную теоретическую основу, объединяя тексты зарубежных специалистов (многие из них впервые переведены) и русскоязычных авторов (в фокусе их размышления — проблемы укоренившихся иерархий и неравноправных условий труда в образовательных проектах в культуре). Особого внимания заслуживает текст австралийского куратора Аманды Качия «Инвалидность, кураторство и образовательный поворот: современные условия доступности в музеях», освещающей проблему недоступности публичных программ в музее для различных категорий посетителей.

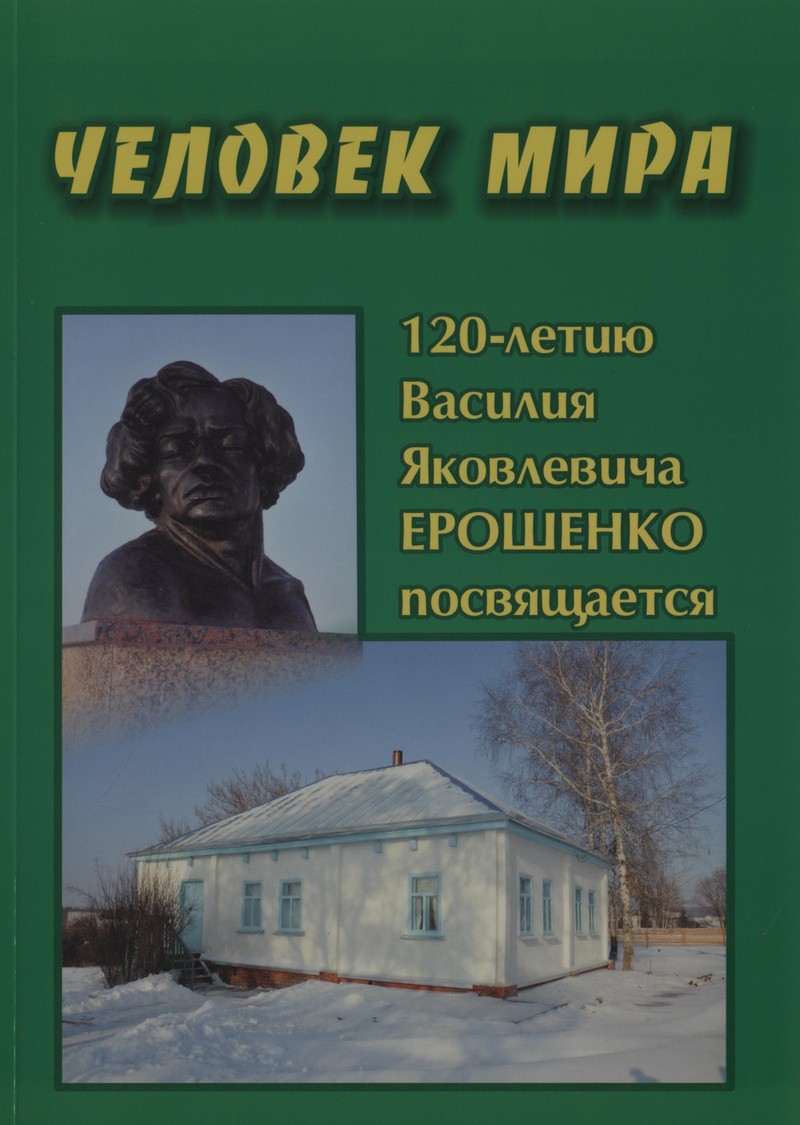

Человек мира. 120-летию Василия Яковлевича Ерошенко посвящается. 2010

Василий Ерошенко (1890–1952) — российский и советский писатель, эсперантист и педагог, потерявший зрение в четырехлетнем возрасте. Он занимался образованием незрячих детей и подростков по всему миру, от Бирмы и Токио до Мары и Ташкента.

Жизнь Ерошенко походит на приключенческий роман. Родившись в крестьянской семье в селе Обуховка Старооскольского уезда Курской губернии, он смог получить качественное образование в Московской школе для слепых детей, в которой обучался с 1899 по 1908 год. Ерошенко проявлял себя как талантливый ученик, особенно в изучении языков. После окончания школы он заинтересовался движением эсперанто, выучил его и познакомился со многими активистами этого движения, что позволило ему продолжить образование в Англии (1912–1914), а затем и в Японии (1914–1916). В Японии Ерошенко активно занимался литературной деятельностью, публиковал свои статьи, сказки и рассказы. Позже работал в Сиаме, Бирме, Индии, Китае. В 1924 году возвращается в Москву.

В конце 1934 года Ерошенко направляется в Туркменскую ССР, по некоторым сведениям, по приглашению Народного комиссариата просвещения, чтобы наладить систему образования незрячих и слабовидящих детей в республике. Так в 1935 году в поселке Моргуновка под Кушкой открывается первый республиканский дом-интернат для слепых детей. Овладев туркменским языком, Ерошенко разработал систему записи туркменского алфавита шрифтом Брайля, которой пользуются до сих пор. Важно и то, что в качестве педагогов Ерошенко пригласил своих незрячих друзей. Это решение было новаторским для зарождающейся в СССР системы специального образования. Однако в дальнейшем оно получило развитие. Сегодня уже никого не удивляет коллектив из незрячих педагогов, готовых делиться с незрячими учениками личным опытом.

Таким образом, изучение биографии Василия Ерошенко раскрывает подробности истории специального образования в Советском Союзе в послевоенные годы, когда Ерошенко вновь вернулся в Москву, а после уехал в Загорск (ныне Сергиев Посад), где преподавал брайлевскую грамоту, русский язык и литературу для бойцов, потерявших зрение на фронте.

Так же по-другому. Что хочет вам рассказать человек с аутизмом. 2024

Книга российского художника-иллюстратора Таира Костромина — один из немногих примеров литературы на русском языке, когда носитель опыта делится им от первого лица. Книга начинается со слов: «Привет! Я Таир, и я аутист. Этот мир так устроен, что я не могу и, наверное, никогда не смогу его понять. Но я надеюсь, что благодаря этой книге мир сможет хотя бы немного понять меня». Таир делится тем, как он ощущает себя в момент коммуникации с другим человеком, объясняет, как проявляется гиперчувствительность, рассказывает, какие эмоции испытывает чаще всего и почему. А еще книга сопровождается авторскими иллюстрациями.