Научный отдел «Гаража» открывает серию регулярных обзоров книг, хранящихся в наших библиотечных фондах. Первый выпуск приурочен к выставке «Грамматика свободы / пять уроков. Работы из коллекции Arteast 2000+» и посвящен изданиям о современном искусстве из стран Восточной Европы.

Обзор изданий о современном искусстве из стран Восточной Европы

Материал подготовили Валерий Леденёв и Анастасия Тишунина

Igor Zabel. Contemporary Art Theory.

Zurich, Dijon: JRP|Ringier & Les Presses Du Reel, 2012

Один из важнейших восточноевропейских кураторов и теоретиков современного искусства, уроженец Словении Игорь Забел (1958–2005) с большим скепсисом воспринимал само понятие Восточная Европа. В постидеологическом мире, сформировавшемся по окончании холодной войны, деление европейского пространства на «Запад» и «Восток», согласно Забелу, выходит за рамки простой географии и по-прежнему сохраняет свой политический смысл. Запад/Восток – это оппозиция мы/они. Для Западной Европы это служит механизмом утверждения универсальности своей политической и культурной модели, в то время как Востоку не остается ничего другого, кроме как признать себя культурной периферией и принять собственную инаковость. «Возможно и справедливо, что западное искусство – "другое" для нас, однако принципиальнее то, что "мы" есть "другие" для Запада, — заключает он. — Порочность такой ситуации в том, что "мы" априорно понимаем себя как "других" для Запада, что "мы" смотрим на себя, так сказать, "глазами других". Конечно, это фантазматический взгляд, но посредством его мы понимаем себя как "другие других"».

Сборник статей Забела, впрочем, предлагает читателю не только критический взгляд на латентное противостояние Запада и Востока. Другие тексты в книге посвящены особенностям модернистских художественных практик в странах бывшего соцблока, где они подчас приобретали статус официальных, а также отдельным явлениям словенской художественной сцены: Neue Slovenische Kunst, группе IRWIN и др.

Русский вариант одной из статей сборника «”Мы” и “Другие”» впервые был опубликован в «Художественном журнале» № 22 (1998) — выпуске, целиком посвященном искусству Восточной Европы. Он также есть в библиотеке «Гаража».

The Art of Eastern Europe. A Selection of Works for the International and National Collections of Moderna galerija Ljubljana.

Wien: Folio, 2001

Работы на выставке «Грамматика свободы / пять уроков» происходят из коллекции Arteast 2000+, которая начала формироваться в 1990-е годы в Музее современного искусства в Любляне и открылась для публики в 2000 году, что совпало с проведением биеннале «Манифеста» в словенской столице. В библиотеке «Гаража» есть каталог избранных работ из этой коллекции. Тексты, опубликованные в нем, представляют отдельный исследовательский интерес. В своем эссе «Назад из будущего» философ Борис Гройс как будто заочно полемизирует с Игорем Забелом (одним из консультантов Arteast 2000+), утверждая, что у восточноевропейского искусства есть своя особенная природа, еще ожидающая своего внимательного препарирования со стороны cultural studies. Взгляды, изложенные в этой статье, Гройс развивает в другом своем тексте «Преодолевая разнообразие» — он вошел в сборник «Политика поэтики», выпущенный в рамках издательской программы «Гаража», и его также можно найти в музейной библиотеке.

Польский историк искусства Петр Пиотровский в своем анализе обращается к понятию «рамки» (frame) как герменевтическому инструменту, помогающему преодолеть поверхностный унифицирующий взгляд, игнорирующий тонкие контекстуальные различия того или иного искусства. «Может показаться, что весь мир говорит на одном [художественном] языке, но в реальности смысл сообщений разнится в зависимости от “рамки”, — заключает он. — Язык Ильи Кабакова и Мирослава Балки может лишь внешне напоминать тот, на котором изъясняются “в центре”. Приняв во внимание “рамку”, вы увидим иные, присущие им уникальные смыслы».

East Art Map: Contemporary Art and Eastern Europe (edited by IRWIN).

London: Afterall, 2006

Это издание — не только результат внушительного исследования, затеянного в 2001 году словенской группой IRWIN, но и одна из первых ласточек книжной программы, инициированной влиятельным британским журналом Afterall. Впечатляющих объемов труд — итог совместных усилий двадцати четырех критиков и кураторов из государств бывшего социалистического блока, которых пригласили с целью отобрать до десяти художников, активно работавших в их стране в течение последних пятидесяти лет. Репродукции их произведений составили первую часть книги. Их сопровождают критические комментарии, а также большие статьи, посвященные художественной ситуации в каждой стране в отдельности. Третий блок — подборка полемических эссе, среди авторов которых Чарльз Эше, Борис Гройс, Игорь Забел, Славой Жижек, Юрген Хартен и др. «Мы не стремимся к предельной истине, — пишут IRWIN в предисловии, — наши задачи намного скромнее и, как нам кажется, более практические: установить взаимосвязь между художниками из Восточной Европы в то время, как реально эта связь отсутствует. Начертить карту, таблицу».

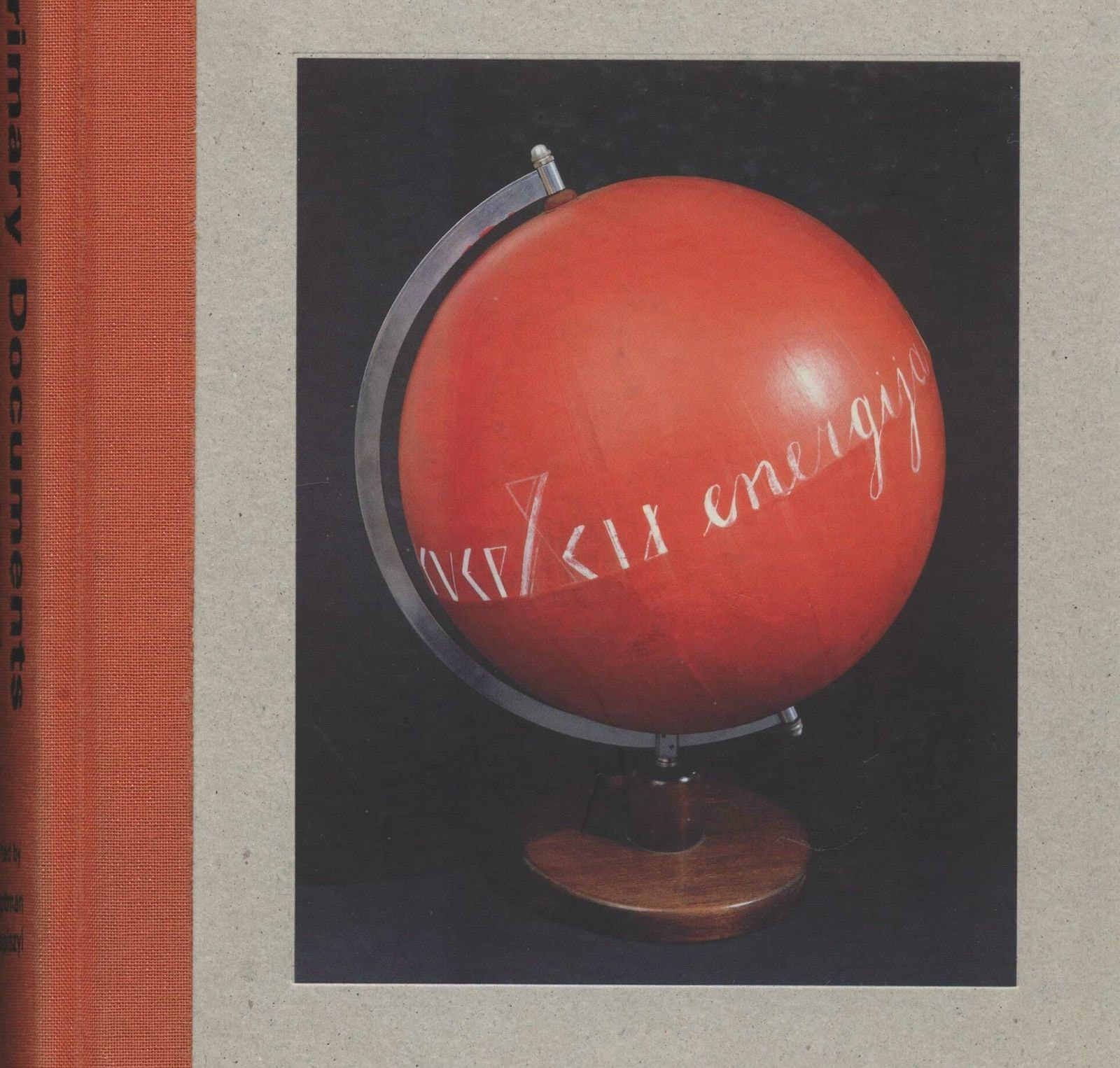

Primary Documents: A Sourcebook for Eastern and Central European Art Since the 1950s.

New York: Museum of Modern Art; London: MIT Press, 2002

Это сборник текстов и документов, цель которых — не столько представить систематическую картину искусства восточноевропейских стран, сколько обрисовать контекст и мысленно очертить полифонию художественной жизни, протекавшей в этих государствах в течение последних 50–60 лет. Не случайно большинство «голосов» здесь принадлежит именно художникам — Брацо Дмитриевичу, Недко Солакову, Сане Ивекович, Катажине Козыре, Юрию Соболеву и Андрею Монастырскому, то есть непосредственным участникам описываемых процессов. Помимо ожидаемого в подобном издании раздела о «художественном подполье», отдельное внимание уделено новому витку «конфликта Востока и Запада», который разбирается на примере скандала вокруг знаменитой выставки «Интерпол» (Стокгольм, 1996).

Подробную историю «Интерпола» можно прочесть в книге «“Другой” и разные» Виктора Мизиано, одного из кураторов проекта (издание есть в библиотеке «Гаража»). Коллектив IRWIN подарил нашей библиотеке издание «INTEЯPOL: The Art Show Which Divided East and West», которое также посвящено легендарному событию. Под его обложкой собраны не только исторические свидетельства, но и критические реакции и рефлексии относительно выставки.

Среди других авторов Primary Documents — художники Милан Книжак, Джета Брэтеску, Артур Жмиевский, Екатерина Деготь, Славой Жижек и др.

Contemporary Photography from Eastern Europe: History, Memory, Identity

Milano: Skira, 2009

Границы Восточной Европы составители этого альбома трактуют весьма расширительно: среди представленных авторов — выходцы из Грузии и Турции. Есть здесь, однако, и участники «гаражной» «Грамматики свободы»: Иван Мудов, Милица Томич, Младен Стилинович. Альбом предоставляет возможность познакомиться с восточноевропейским искусством через призму отдельного его жанра — фотографии, также, впрочем, понятой весьма широко (к ней, как часто бывает в подобных случаях, неизбежно примешивается видео). Большинство представленных работ — отклики художников на политические события и историю своих стран: война на Балканах, травматическое изживание тоталитарного прошлого (Збигнев Либера, Йосиф Кирали), государственная власть, переживаемая как насилие (Майя Баевич), обретение собственной национальной идентичности, идущее рука об руку с ростом локального национализма (Александра Кройтору).