Работая с архивными документами, я часто замечаю, как иначе начинает восприниматься время. Прошлое становится объемным, «сейчас» обрастает множеством связей и параллелей. То, что кажется важным и прочным в текущем моменте, становится зыбким в будущем — если это важное не сохранять и не институционализировать.

Роль институции — в нашем случае музея — с одной стороны, в обеспечении сохранности и доступа к документам, с другой — в отборе артефактов культуры, которые точнее остальных отражают современность. В этом проявляется фрагментарность архива: он заведомо содержит много пробелов, умолчаний и слепых зон.

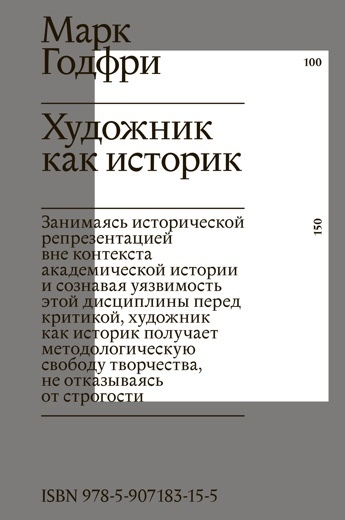

В этой подборке — книги, которые исследуют архив не как склад документов, но как подвижный организм, и рассказывают о том, как время искажает восприятие истории, как архивы берут на себя роль «фильтров» памяти и тем самым влияют на искусство, науку и коллективную идентичность.

На практике эти тексты помогают смотреть на деятельность архивистов критически: мы больше не стремимся «хранить все», наша цель — «хранить ответственно». Этот принцип касается как комплектования (т. е. выбора того, что мы принимаем в архив, а что сможет сохраниться без нашей помощи), так и онлайн-каталогизации. Осознавая слепые зоны хранительской практики, современные архивисты все чаще ставят во главу своей работы принципы прозрачности, этичного описания и включения альтернативных историй.