Для Китая XX век стал эпохой масштабных политических потрясений, сопровождавшихся глубокими сдвигами в социальной структуре, системе ценностей и коллективной памяти, а также радикальной переоценкой культурных ориентиров. Гибель империи Цин происходила на фоне отказа активной части общества от инструментов конфуцианской традиции, которые воспринимались как архаичный балласт, тормозящий Китай на пути прогресса. В то же время Движение за новую культуру 1910–1920-х годов открыло перед писателями, художниками и общественными деятелями целый спектр модернистских течений Запада и опыт их переосмысления в Японии. Последовавшие за этим Японо-китайская (1937–1945) и Гражданская (1946–1949) войны, а также создание Китайской Народной Республики вызвали потребность в построении мобилизационных механизмов и машины пропаганды, что направило деятелей китайской культуры по пути советского соцреализма. Затем в конце столетия Китай столкнулся с обществом потребления, которое принесло новые образы, символы и вызовы, требующие художественного ответа.

На этом фоне китайское искусство — и, прежде всего, визуальная культура, ставшая зеркалом исторических перемен и инструментом их осмысления, — вело постоянный поиск собственной идентичности и выразительного языка, способного отразить противоречия между традицией и модернизацией, локальным и глобальным, индивидуальным и коллективным.

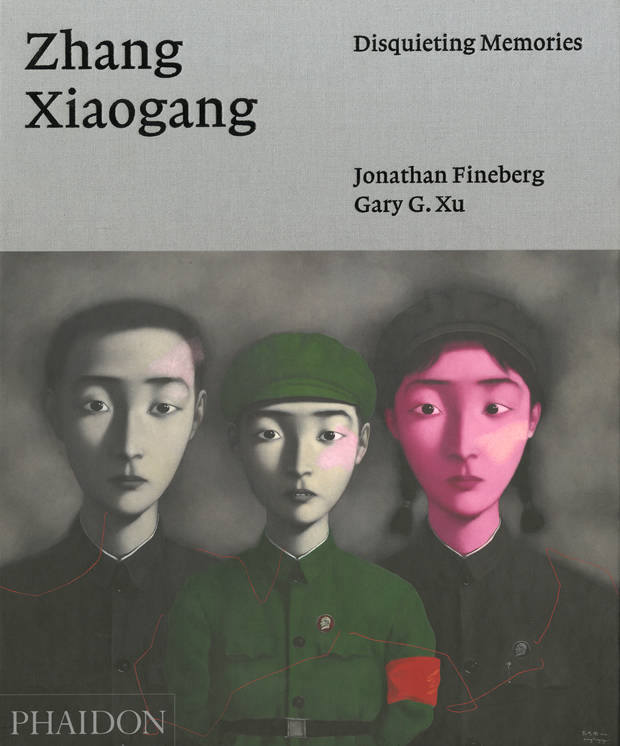

Книги в этой подборке предлагают разносторонний взгляд на развитие китайского искусства прошлого века, раскрывая его эволюцию в контексте исторических событий, международных влияний и внутреннего художественного диалога. Они исследуют воздействие японского экспертного знания на оформление китайского живописного канона, трансформацию изобразительного языка, идеологические вызовы и авангардные эксперименты, а также личные и коллективные воспоминания, воплощенные в произведениях современного искусства. Вместе эти работы создают целостный нарратив, позволяющий глубже понять динамику и сложность художественного пространства в Китае ХХ века.