В тексте «Вместо манифеста» о ведущей фигуре в группе трансфуристов — Ры Никоновой (Анне Таршис) — сказано: «самой Ры „скучно“ писать придуманные ею „бордюрные“, „квантовые“, „дуалистские“, „дисковые“ картины. Ры пишет „СИСТЕМУ“ приемов, а стихи и картины — лишь попутно».

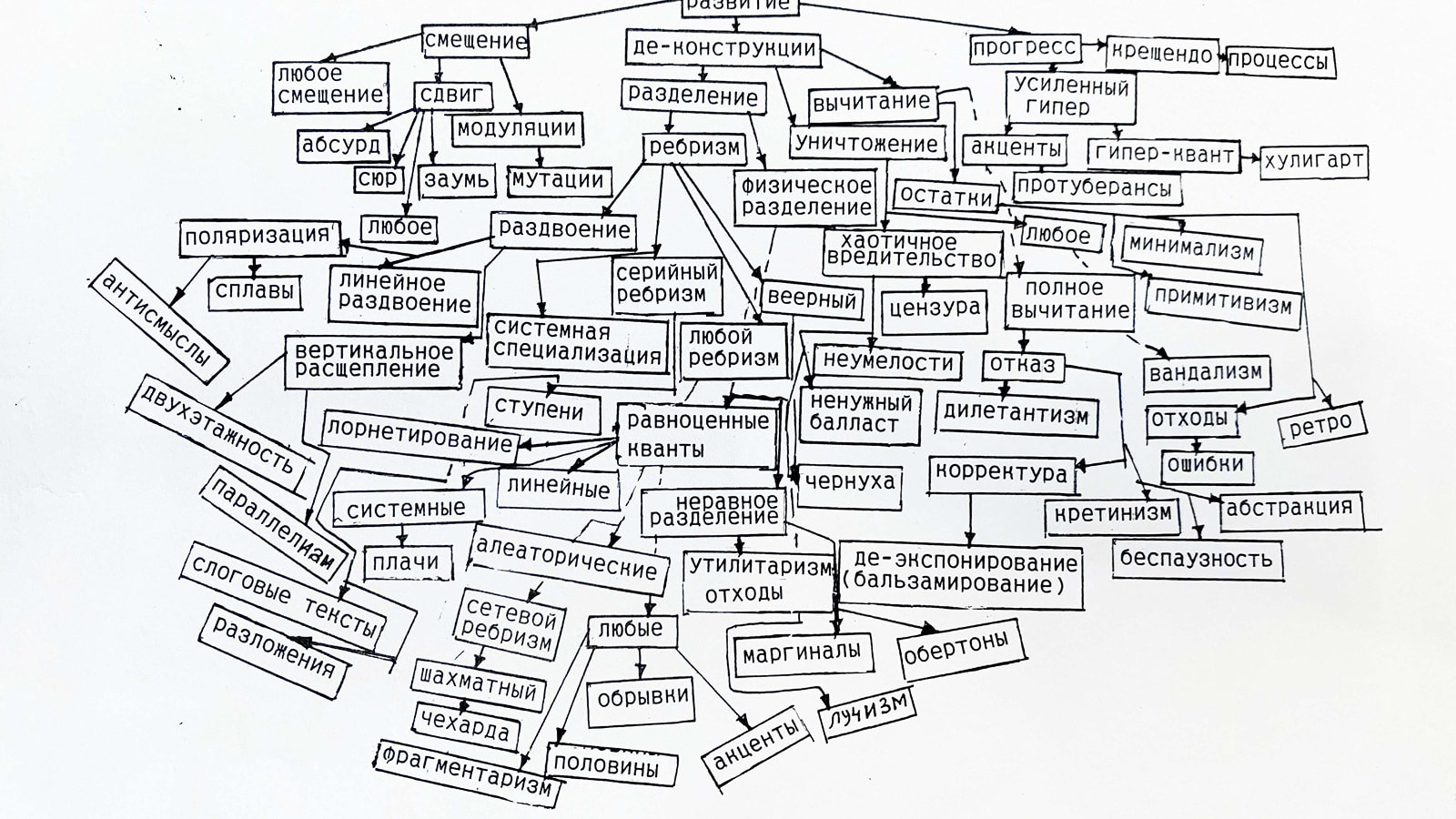

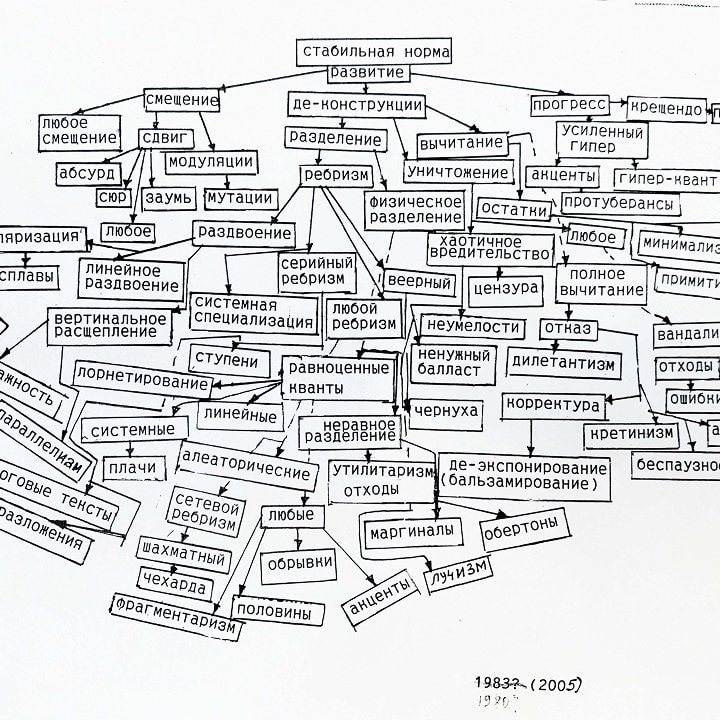

Действительно, если для художников авангарда естественно воспринимать свои манифестарные и теоретические тексты как продолжение их творческих практик, то Ры Никонова нередко подчеркивала, что разрабатываемая ею «Система взаимосвязанных стилей, с иллюстрациями и комментариями к ним» первична, собственное же ее творчество служит реализации принципов, изложенных и стратифицированных в виде системы форм и приемов.

Позднее она поясняла: «Мне хочется ограничений, правил, по которым литература развивалась бы, подобно музыке», отсылая к «додекафонной системе Шёнберга», и говорила о стоящей перед ней задаче «упорядочить смысл в том смысле, в каком упорядочил природу Менделеев, то есть найти лузу для каждого смыслового шара». Такая инверсия теории и практики, с одной стороны, противопоставляла ее остальным поэтам-трансфуристам, отводя ей роль ведущего теоретика группы. С другой — отсылала к существующей в авангарде ХХ века (от Валерия Брюсова до «Моих „троиц“» ленинградского неофутуриста Александра Кондратова) установке на «системность» творчества, подчинению ее заранее заданной генерационной «программе».

Более того, вне контекста «Системы», которая выражена в целом ряде теоретических и теоретико-практических работ Ры Никоновой-Таршис (от «Любояза» до «Тонежарля»), многое и в ее конкретных художественных практиках останется непонятным — именно в силу тесной связи теоретико-критических изысканий и творческих поисков и экспериментов автора.